Millais, un jour à la Tate

L'oeuvre de Millais est largement représentée à la Tate, mais ce peintre majeur anglais n'a donné lieu à aucune présentation quasi-exhaustive de ses oeuvres depuis le dix-neuvième siècle. Le Musée a alors décidé de lui consacrer l'exposition considérable qu'il méritait.

Et un jour, cette semaine, j'y suis allé. Direction Londres et la station de Pimlico, charmant quartier résidentiel, légèrement excentré, qui dessert la Tate. On y est accueilli par ce ravissant carrelage qui nous rassure sur notre destination (moi, j'ai évidemment pris North). Au passage, ce sera ma seule photo personnelle de l'article, car il était interdit (et de toute façon, impossible) de prendre des photos pendant cette exposition, malheureusement très fréquentée.

John Everett Millais [Southampton 1829, Londres 1896] est un enfant prodige de la peinture et entre en 1840 à la Royal Academy. En 1848, il fonde le préraphaélisme, avec Rossetti et Holman Hunt. Cette confrérie était destinée à s'opposer au matérialisme victorien et aux conventions néo-classiques de la peinture anglaise de l'époque. Elle s'inspirait des maîtres italiens, privilégiant la nature, adaptant des thèmes médiévaux ou bibliques. Cette période (bénie) ne durera que quelques années, au cours desquelles Millais signera ses principaux chefs-d'oeuvre.

Vers 1855, il change de style et réalise de nombreux portraits. Sa notoriété - c'est à l'époque, le peintre anglais le plus connu - lui assurera un train de vie plus que confortable. L'exposition permet de percevoir ce changement et de le regretter, tant les tableaux de sa jeunesse sont exceptionnels. Même si ses portraits ou ses paysages sont magnifiques, on ne peut que rester fasciné par Ophélie ou Mariana.

Voici quelques unes de ses merveilles, d'une luminosité extrême, que l'on peut contempler à la Tate, même en dehors de l'exposition, pour les deux dernières :

En 48, après Hunt, Millais décide à son tour d'illustrer le poème de Keats, Isabella ou le pot de basilic, inspiré d'un conte de Boccace.

Fair Isabel, poor simple Isabel!

Lorenzo, a young palmer in Love's eye!

They could not in the self-same mansion dwell

Without some stir of heart, some malady;

They could not sit at meals but feel how well

It soothed each to be the other by.

Gracieuse Isabelle, pauvre innocente Isabelle !

Lorenzo, un jeune pèlerin sous l'oeil de l'Amour !

Ils ne pouvaient habiter la même demeure

Sans émotion au coeur, sans souffrance ;

Ils ne pouvaient s'asseoir au repas sans éprouver

Quelle douceur pour l'un était la présence de l'autre.

Inutile de préciser que cette histoire ne finit pas très bien. Je tairai donc le rôle important du pot de basilic... Millais accomplissait là sa première oeuvre en tant que préraphaélite (notons le PRB, Pre-Raphaelite Brothers, gravé en bas du siège d'Isabelle). Il n'avait que dix-neuf ans. La plupart des personnages sont des proches de Millais, notamment Dante Gabriel Rossetti - buvant - au bout de la table.

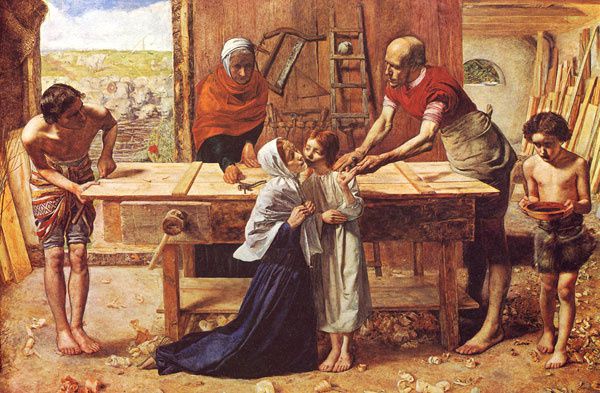

Exposée à la Royal Academy en 1850, cette oeuvre rencontra une forte opposition et dut être retirée pour être présentée en privé à la Reine Victoria. La scène (si j'ose dire) représente Jésus qui s'est blessé à la main, le sang coulant sur ses pieds. Sa Mère est à genoux, tentant de le réconforter. Saint Jean-Baptiste apporte de l'eau, Sainte Anne veille. On reprocha à ce tableau hautement symbolique d'avoir associé la Sainte Famille aux détails misérables d'un atelier de charpentier. Le Times le trouva révoltant, Dickens le jugea même vulgaire. Cet incident porta un rude coup au préraphaélisme, qui y gagna néanmoins quelques nouveaux membres.

Ophélie est, sans conteste, l'oeuvre la plus connue de J.E. Millais, une oeuvre exceptionnelle, presqu'une photo, tant le réalisme de la situation est hallucinant. Devenue folle en apprenant que son amant a tué son père, la jeune héroïne shakespearienne est là, devant nous, venant de se noyer.

Et le Poète dit qu’aux rayons des étoiles

Tu viens chercher, la nuit, les fleurs que tu cueillis ;

Et qu’il a vu sur l’eau, couchée en ses longs voiles,

La blanche Ophélia flotter, comme un grand lys.

écrira plus tard Rimbaud.

Millais peint le tableau en deux étapes, le paysage d'abord, dans le Surrey, puis Ophélie, ce qui impose à Elizabeth Siddal, à la fois modèle et muse des préraphaélites, de nombreuses séances de pose dans une baignoire - aléatoirement - chauffée. Ce tableau, exposé à la Royal Academy en 1852, recevra aussitôt l'adhésion de la critique comme du public.

-> Site officiel de l'exposition

Spéciale dédicace à celle qui depuis si longtemps a su me faire partager sa passion pour les Préraphaélites et m'a accompagné dans leur découverte

[Millais, Tate Britain, Londres, du 26 septembre 2007 au 13 janvier 2008]